「無限迴復」(Infinite Regress):王綺穗『喚醒—水分子記憶』展

-

.JPG) 埃德沃德.穆布里奇。〈飛馳中的馬〉(1878)

埃德沃德.穆布里奇。〈飛馳中的馬〉(1878)

-

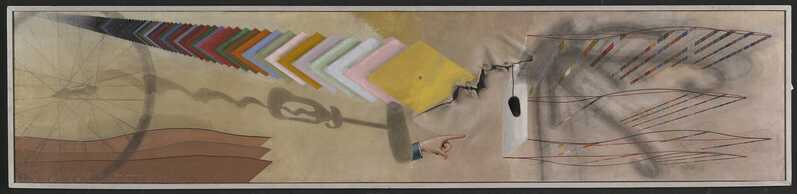

馬歇爾.杜象。〈你_我〉(1918)

馬歇爾.杜象。〈你_我〉(1918)

她『喚醒—水分子記憶』展覽,雖然以「水分子記憶」為媒介,但卻是超越物質再現的方式,傳達文化記憶追尋。顯而易見地、她作品〈途徑中No. 1-7. 〉 (Enroute No. 01-7),是七件繪畫的聯作,每張作品以流動中的水分子為一個單位,進而表達七件聯作中,水分子的連續運動。運動狀態表達出水分子記憶的時間性,除了是與她的動畫學系專業有關,如同動態影像大師穆布里奇(Eadweard Muybridge)在1878年歷史性地開創現代影像,以多台攝影機拍攝奔跑馬匹的連續運動攝影〈飛馳中的馬〉作品,打破人們的慣性思維。再者、如其後受到穆布里奇影響的二十世紀現代藝術大師杜象(Marcel Duchamp),在其1918年代表性作品〈你-我〉(Tu m’),表現出藝術的「無限迴復」(Infinite Regress)時間觀念。

「無限迴復」代表強調時間的認識論(epistemology),也開啟當代藝術的重要思潮。西方當代藝術思潮走向現代性時,揚棄自希臘聖哲以來的存有本體論,特別是十八世紀啟蒙運動後,神學與世俗學問的分離,而強調認識論(或稱知識論),亦即是、重新檢驗我們如何觀看、思考、感知來認識世界,以至於建立知識的方法,而不是去追問本質根源是什麼的問題。特別是在二十世紀中葉以後的結構主義與後結構主義,因為時代政治經濟的驟變,使得語言學、哲學、心理學與社會學等,朝向認識論的探討。不同於主流論述,在當代的原住民知識中,卻審視本體論與認識論兩者,面對文化物質主義,回歸心靈與本質,返回祖靈的崇拜,成了重要的課題。於是、王綺穗近一步走向的本體論/認識論的探討。本體論/認識論成了她思想的運動過程。如果說,一心追求原住民身份認同的王綺穗作品中,水分子記憶的連續運動特質,與「無限迴復」的時間性若合符節之外,水分子的運動過程更是形成走向本體論/認識論的力量。

王綺穗。〈喚醒〉(2023)

王綺穗。〈喚醒〉(2023)

話說從頭,她從小被教導為她是一名漢人。她從小聰穎過人,學業成績優異,過關斬將,考進國立台北藝術大學美術系。畢業之後,到國立台北教育大學擔任助教時,系上的宋龍生教授是一位著名人類學家。宋教授跟她幾次照面,忍不住問到,「你是哪裡人?」。王綺穗回答:「台東人」。他又繼續追問「你是卑南族人嗎?」其實教授早就猜出她是台東卑南族。然而、她卻制式地回答,說道:「在台東,漢人、外省人與原住民各佔三分之一的人口,然後我是漢人喔!」註1 於是、宋教授趕到台東,透過與王綺穗的父母促膝長談,了解他們家族歷史,鍥而不捨地追查,最後、證實她的父親是屬於台東卑南族的南王部落(在最近一步交談中,更確認為遷移到市區的寶桑部落)。這使得王綺穗大為震驚與心痛,原來自己根本就是都市原住民,竟然誤認自己的身份二十多年。隨後、她帶著遺憾到英國留學,卻一心渴求自我認同。當她返國任教於國立台北藝術大學,在渴望事實求是的精神下,她與國立東華大學教授的姊姊王昱心,相偕追查出外曾祖父是在台南的西拉雅族人並且是一名虔誠的長老教會基督徒,以及家族與歷史上「新港文書」的不解之緣。外曾祖父因著信靠上帝,舉家從台南遷移到台東協助教會的開拓,才有後來王綺穗的母親與卑南族寶桑部落的父親相遇。而年輕世代的王綺穗並非基督徒,但在家族重視教育的潛移默化下,啟發她在自我的追尋過程中,重視存在本質的追求。此次她的展覽,以『喚醒—水分子記憶』作為主題時,一方面是追求藝術本質。另方面,以水分子的流變,以藝術的當下狀況為狀況,屬於認識論的探討。正如在基督教傳統與柏拉圖主義中,都對於存有(Being)與非存有(non-Being)進行討論。特別是、對於存有的闕如的非存有,則被斥為如同地獄的幻影或是「擬像」(simulacra)。換句話說,王綺穗繪畫以水分子記憶的存在本質與流變狀態,即是存有與擬像的變奏。

.JPG) 王綺穗。〈瀠繞 No. 3〉(2022)

王綺穗。〈瀠繞 No. 3〉(2022)

從王綺穗早年的誤認,與她赴英國追尋藝術的過程,我們可以想像,她心中一定聽聞過英國莎士比亞「哈姆雷特」劇作中的名言:”To be or not to be, that is a question?” 「是或者不是,這是個問題?」或「存在或不存在,這是個問題?」王綺穗作為一名藝術創作者,她的身份認同,如何引發對於存在的疑問,以至於理解如何從存有(being)中,衍生流變(becoming)的思考。存有與流變兩者的關係,在她鍥而不捨的追求身份認同的同一性的過程,必定會碰觸到困惑,與理解萬事萬物非同一性的可能。如前所述,西方當代藝術思潮捨棄存在本體論,但王綺穗的繪畫探索卻是如水在變動中,靜水流深。從她的水分子繪畫開始,像是柏拉圖提到哲學家赫拉克利特探問「人不能兩次踏進同一條河流」的時間之流。而在基督教的神蹟奇事中,水佔有重要地位,原住民族的傳統亦是。水是生命源泉,洗禮透過水與性靈的重生,然而、水卻又是如此日常。王綺穗以一張又一張的水分子畫面,透過連續的繪畫作品,凸顯水分子的狀態。在每一張繪畫中,水滴的狀態,自有其本質的意義追求。連續的動態中,可以看見生成流變。王綺穗以當時的狀況為狀況,不斷地與之對應。就像她的另一繪畫系列「〈瀠繞〉(2022),斷裂的苧麻繩上的水分子,像是「時間脱了臼」(time is out of joint)(莎士比亞『哈姆雷特』)。這類似於王綺穗使用電腦動畫的實驗性非線性畫面,次序不是直線的,也不朝同一個方向。甚至、脫序的時間變成非線性方式的運動狀態。亦即是、她所欣賞的柏格森(Henri Bergson)時間哲學,以及柏格森影響之下的德勒茲(Gilles Deleuze)的「時間-影像」的影像理論。德勒茲探討現代影像的「擬像」,在虛擬與存在中,有著螺旋形方式的運動。換個方式來說,王綺穗「無限迴復」是一種迴路,在這個迴路中,沒有起點,也無終點。

王綺穗的『喚醒—水分子記憶』展的連續運動時間感,以及她織布時,與織布機合一,將時間織入作品中,都增生「無限迴復」詮釋意涵。正如時間長河中的生命記憶,那曾經否認的經驗,成為斷裂的縫隙,也帶來詩意的迴響。而今每一件繪畫、每一件織布對王綺穗都意味著找尋「成為- 原住民」或「成為- 人」的中重要意義。她作品成就那沒有起點,也無終點,無盡迴路的運動力量。

註解:

1王綺穗。『如_果_無_聲_水』個展與『瀠繞』個展研究論文。頁20。(未出版)

2同上,頁69。

3許瀞月。「王綺穗線上訪談紀錄」。2024.10.02.。于國立台北藝術大學。

4 _____。『如_果_無_聲_水』個展與『瀠繞』個展研究論文。頁80。

5 同上,頁79。

6 同註6。

7 同上。

參考書目:

Joselit, David. Infinite Regress: Marcel Duchamp, 1910-1941. Mass.:The MIT press, 1998.

王綺穗教授的創作展『喚醒:水分子記憶』,包括繪畫與編織複合媒材,正在屏東三地門原住民文化園區的「八角樓」展出,從2024年12月到2025年3月。