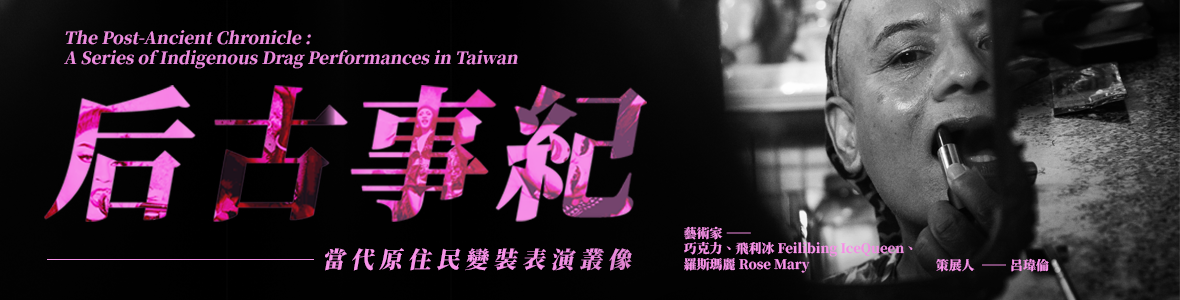

母神多面鏡

今日台北變裝皇后的表演風格,從翻譯的跨國影像伊始,即諭示了極其拼裝、仿擬、戲謔與高度娛樂性的後現代風格。從瑪丹娜到碧昂絲、再從碧昂絲到張惠妹,流行文化史上各色殊異的天后圖騰在他們身上跨色、跨族、跨語系降生,彷若在這一套男同志陰性崇拜的易裝魔法裡,所有的界線悉皆溶蝕。

然而在島嶼的歷史記憶中,帝國文化的輸入與翻譯正是殖民者剝奪本土族群文化與記憶的手段之一。也就是說,此間後現代的美學、與後殖民的結構,是同時作用在如台灣這樣的島國之中。界線的溶蝕與消弭,一則體現了後現代語境下的美學面貌,一則也徵現了某種後殖民情境裡複雜的倫理問題。作為台灣21世紀的性少數群體,多語的文化場域的確解放了壓抑的歷史身體,然而「原住民性少數」群體呢?他們或許也在這樣的語境中為自己重新賦權,卻也放大了這個後現代與後殖民的雙向角力場。「原住民變裝皇后」這一詞組及其脈絡,即是將此間高度混生的文化、語言、政治經驗,視覺化乃至於美學化的圖像文本之一。

粗略而論,「原住民-變裝皇后」的組建背後,一則是同志身分、西方文化、當代身體,一則是族群身分、民族主義、歷史身體。他們的表演甚或是整個社群的結構關係,幾乎回應著這極端兩造的衝突與相生。2022年,飛利冰受邀到「Asia Pride Games亞洲同志運動會」演出,一身亮藍色緊身衣,從《原住民的孩子》唱到90年代的張惠妹,背後是一整列穿著傳統族服的原住民舞者。如是景象,擾亂了我們對於「原住民表演」與「變裝皇后表演」的認知,成了一張色料相疊的調色盤。在過去,這種表演根本不會出現在皇后們純粹娛樂性的酒吧舞台上,然而當它上演於公眾視野之時,各種持續未完的倡議——意識形態的攻堅,其實也正隱伏在表象的平和之下。

不過這些對飛利冰來說,或許早已是常態。他不太著意於特定議題下的責難,他看見的是越來越多的原住民弟弟妹妹對變裝表演的興趣。「其實部落裡真的很多孩子都很有表演天賦,平常也喜歡扮裝、表演。但是如果問他們要不要試試看一起上台?他們就會縮回去。」或許是出於社群的壓力,部落場域壓抑了表演的天性,然而依然有一些像飛利冰這樣已經習慣在大城市生活的青少年,也開始踏上變裝表演之途。這幾年,飛利冰曾延續了「變裝皇后」文化裡特殊的「母女」結盟傳統,為了那些在部落、在「原住民」身分下依然對著舞台閃閃發亮的眼睛,他成了這些後輩皇后們的「drag mother」。也就是說,不管在飛利冰的表演裡、表演外,某種「母神」的樣本都在被他反覆建構中。從舞台上化身女王特質的天后、到舞台下引領「女兒」的「母親」,皇后們看似怪誕、特異的表象之內,實則有高度的「母神」寓意,在這裡,祂首先體現在表演形式與社群結構之中。不過這樣的一種「母神」心理,除了是仿擬國外變裝皇后的社群關係,還有沒有可能映照出另一種精神結構?「母神」的原型究竟是什麼?