潘巴奈 Pan Panay

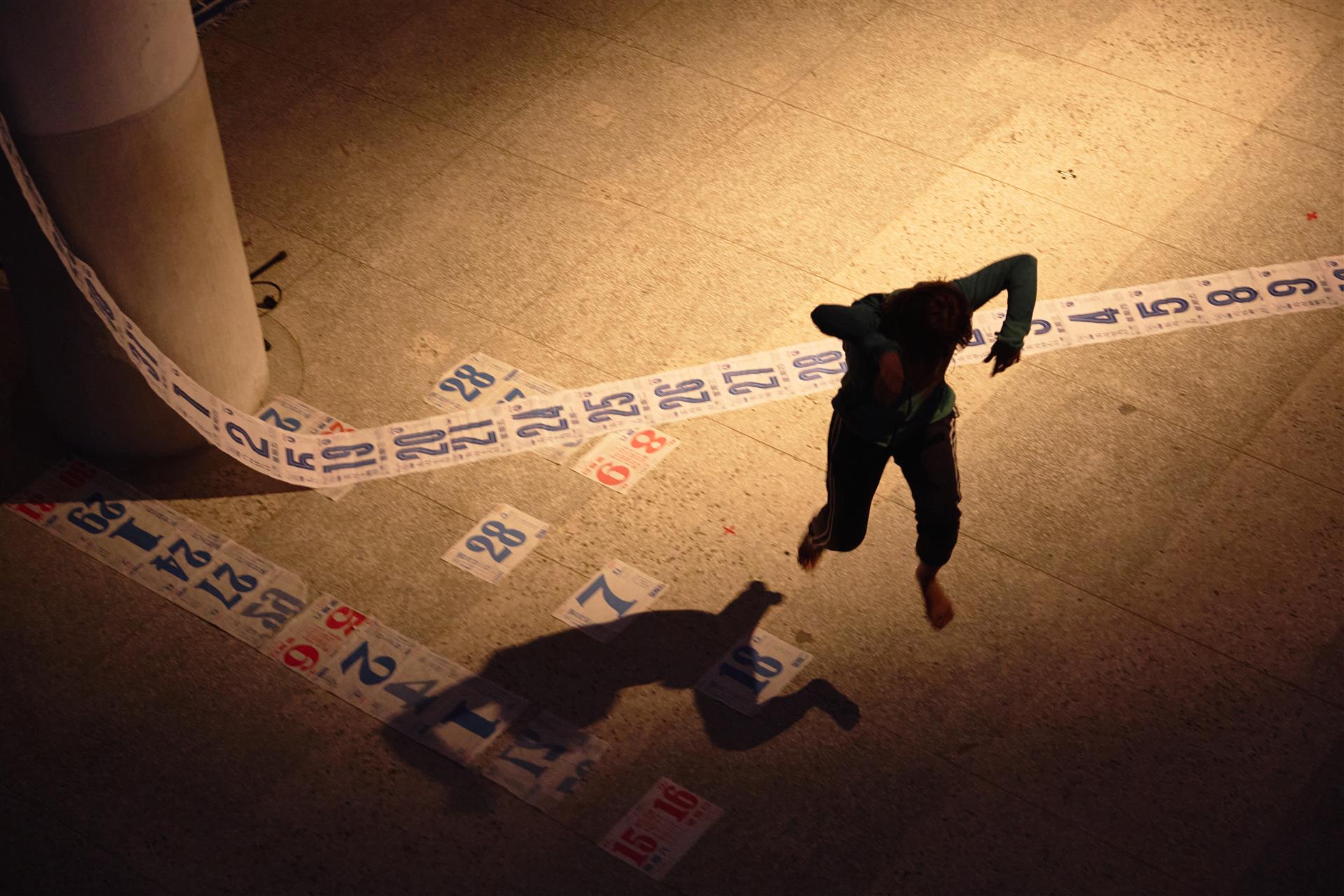

花蓮阿美族表演藝術創作者,畢業於東華大學民族文化學系,投入創作逾十七年。她以身體為核心,結合聲音、語言與儀式,構築從原住民女性視角出發的當代表演語彙。作品如《remakat kita 從這裡到那裡》、《Calay 絲線》獲Pulima與台新藝術獎提名,並參與國內外多項合作,包括與澳洲編舞家Baden Hitchcock共創《Gida Explorations》。她的藝術實踐如一條回返的河流,回應土地記憶、性別感知與文化當代性。

希貝登 Baden Hitchcock

來自澳洲的原住民舞者與編舞家,擁有托雷斯海峽、巴布亞新幾內亞與Motu Koitabu等多元血統。曾任Bangarra Dance Theatre舞者六年,巡演全球,現定居台北,持續拓展跨文化對話。他編舞融合傳統與當代語彙,並結合聲響與數位技術,探索原住民未來主義。

花蓮阿美族表演藝術創作者,畢業於東華大學民族文化學系,投入創作逾十七年。她以身體為核心,結合聲音、語言與儀式,構築從原住民女性視角出發的當代表演語彙。作品如《remakat kita 從這裡到那裡》、《Calay 絲線》獲Pulima與台新藝術獎提名,並參與國內外多項合作,包括與澳洲編舞家Baden Hitchcock共創《Gida Explorations》。她的藝術實踐如一條回返的河流,回應土地記憶、性別感知與文化當代性。

希貝登 Baden Hitchcock

來自澳洲的原住民舞者與編舞家,擁有托雷斯海峽、巴布亞新幾內亞與Motu Koitabu等多元血統。曾任Bangarra Dance Theatre舞者六年,巡演全球,現定居台北,持續拓展跨文化對話。他編舞融合傳統與當代語彙,並結合聲響與數位技術,探索原住民未來主義。