動態的攝影展 走一趟魯凱族人的回家之路

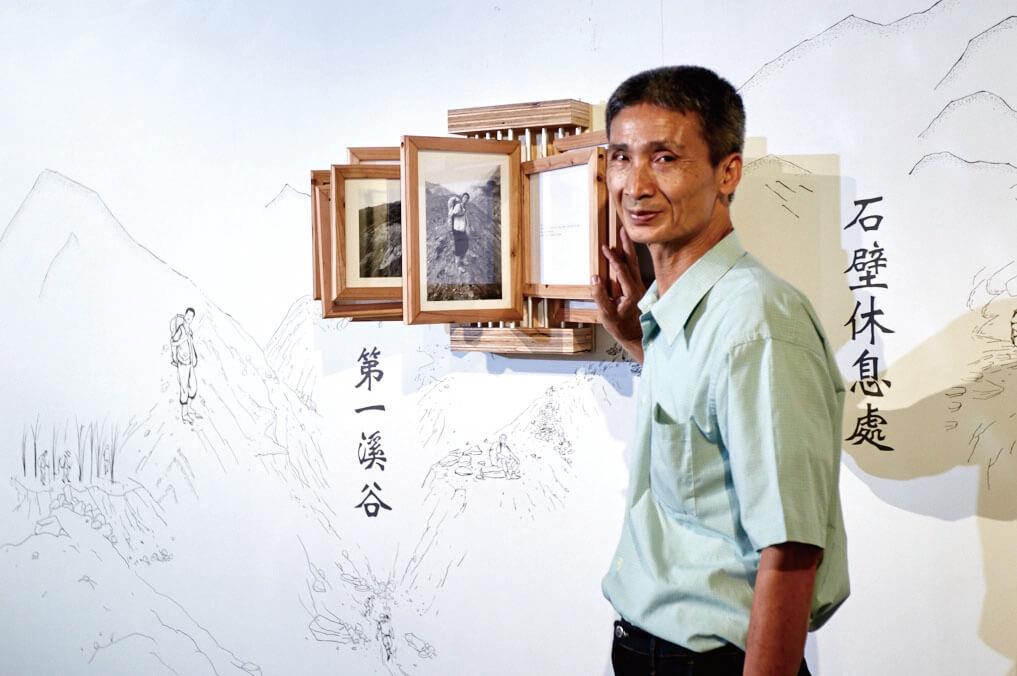

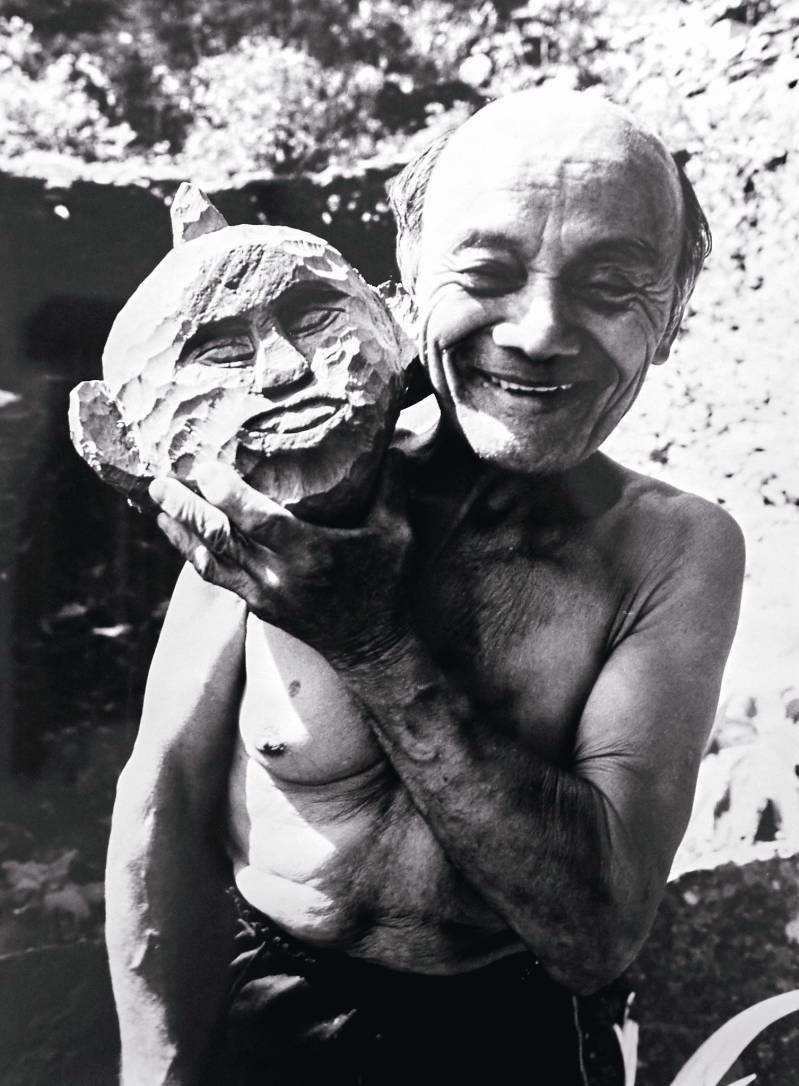

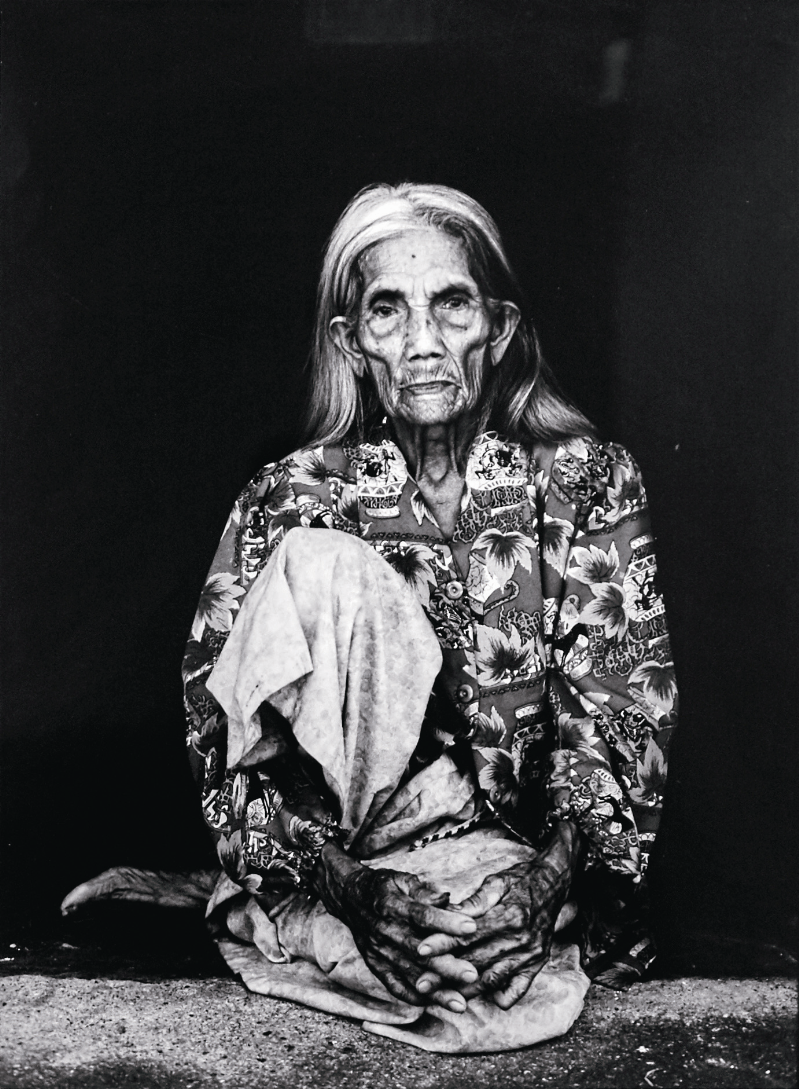

目前任教於臺南藝術大學材質創作與設計系的李旭彬,也是本次攝影展的策展人,他運用手繪路徑圖、立體相框的策展手法,引領讀者跟著魯凱族人踏上這條從新好茶到舊好茶的回家之路。「我們取用王老師優美的文字當作展名——『生命與靈魂.回家的路』,也特別請他挑選『沒有原住民圖騰』的人像照,刻意不在影像旁放置說明牌,僅以單純的影像說故事;在回家的路徑上的休息處設計立體翻頁相框,使觀展者循著路線翻閱一禎禎照片,走完這條回家的道路。然後我們覺得還可以『再用力』一點,所以率領海馬迴光畫館全組人馬來到舊好茶拍攝紀錄片。」李旭彬坦率又幽默的解釋此次策展的想法。

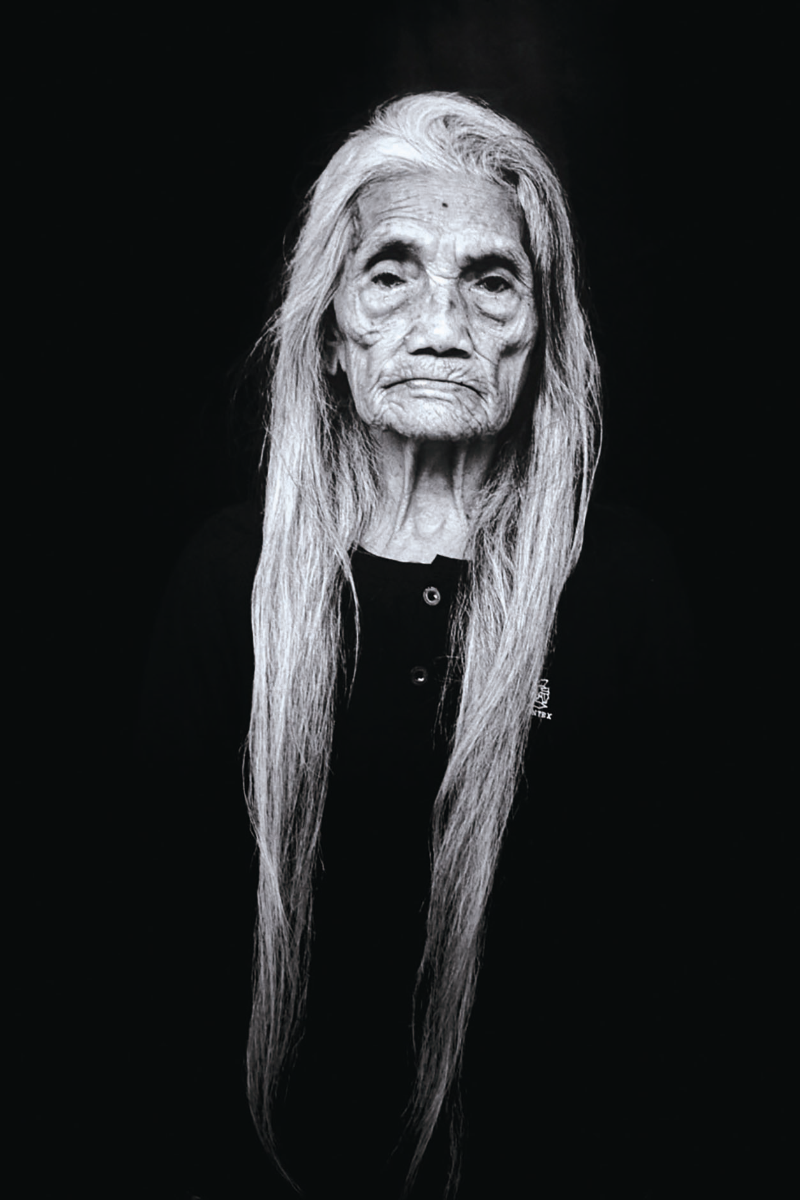

百瑞人瑞的影像靜靜的凝視著每位來訪的觀展者,老人被歲月淬煉過仍然清明的眼神,不需要太多言語,透過影像感受到來自土地的生命力;另一面牆繪製了從新好茶的登山口開始,經過第一溪谷、石壁休息處、工寮、第二溪谷、斷崖、紅櫸木、慈伯慈伯、蒲葵樹,一直走到舊好茶

的路線圖。

「這條路,是魯凱族人回家之路,」李旭彬感性的說,「我們集合了三位得獎的藝術家:曾獲得台新藝術獎藝術家蘇育賢、世安美學獎藝術家陳萬仁、臺北美術獎藝術家劉瀚之,這些年輕的藝術家花了一整天的時間,用衛星空照圖當底、畫草圖、按照高度慢慢延伸創作的作品。」

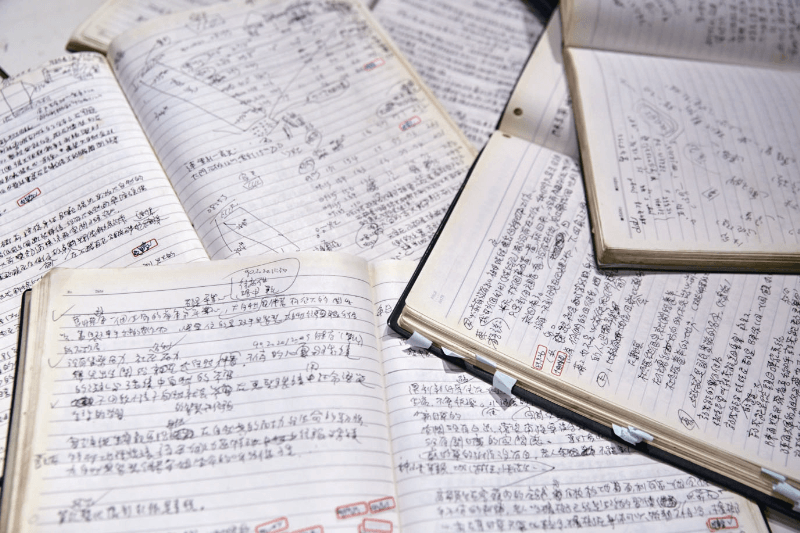

李旭彬表示,希望以動態、與觀展者有互動的方式展示王有邦的攝影作品,「展場以時間為縱軸,用人(王有邦)、事(攝影)、物(好茶部落)來具體呈現出空間的軸線,讓照片不只是遺跡而已。」