要當個讀書人

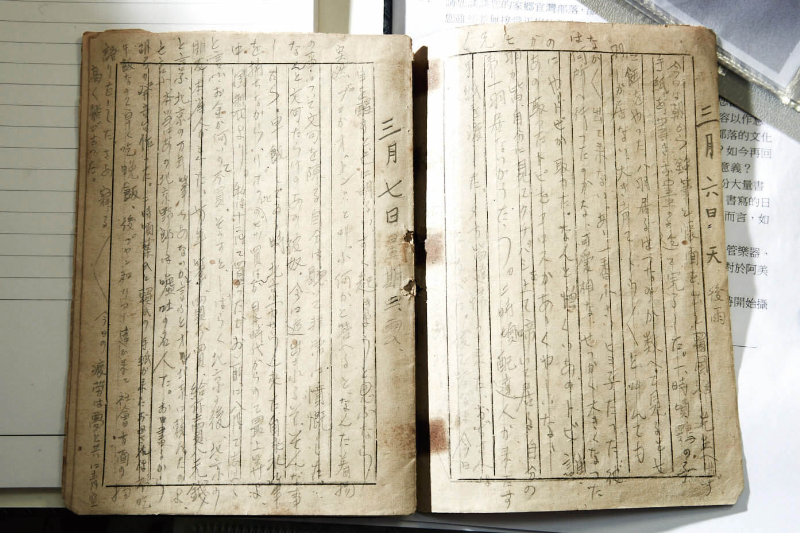

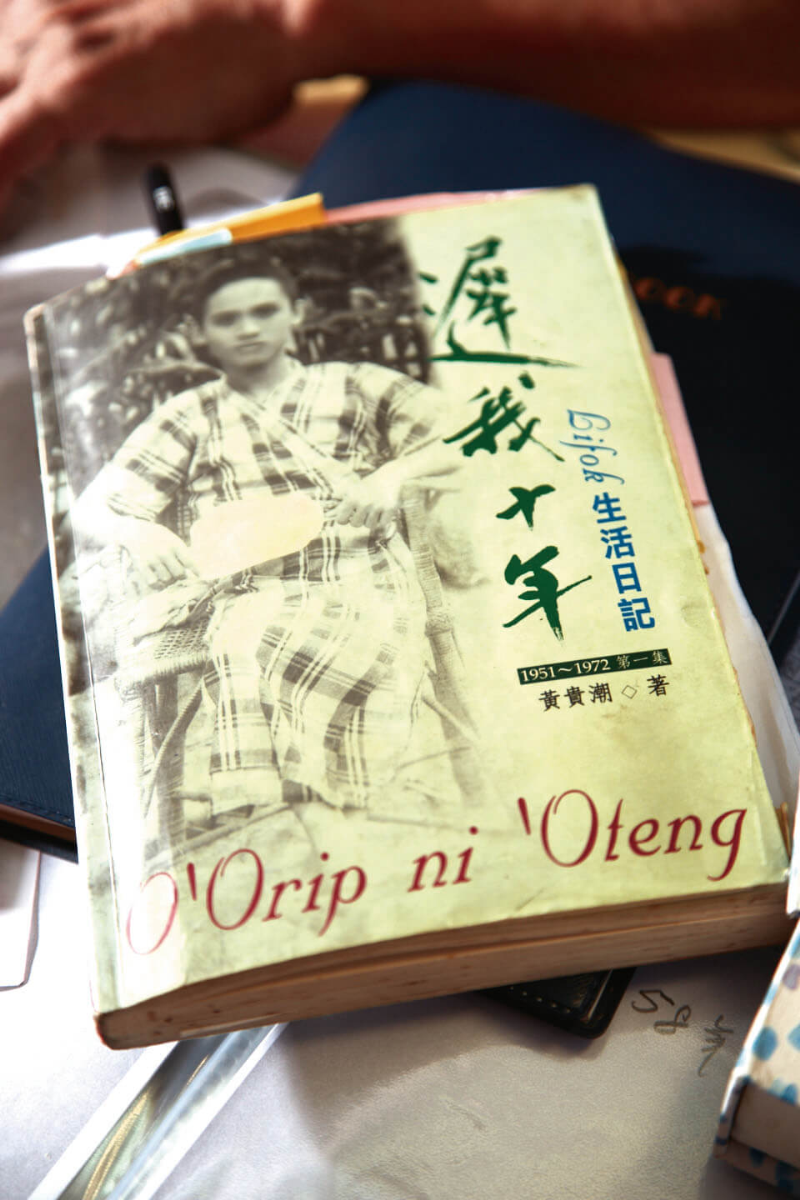

對於黃貴潮而言,寫日記是生活的方式,「我的日記有兩種,一種是生活日記,另一種是收支日計,這兩種筆記本是我人生旅途中最珍貴的指南針。」

小時候住在隔壁的鄰居漢人,拿了很多書給在病榻上的黃貴潮閱讀:「雖然你走路可能有困難,但你一定要做個讀書人。」那位漢人朋友告訴他,知識是從讀書來的,當你有了知識即使無法行走,也可以「獨立」。自此種下了黃貴潮終其一生以「讀書人」為目標的想法。

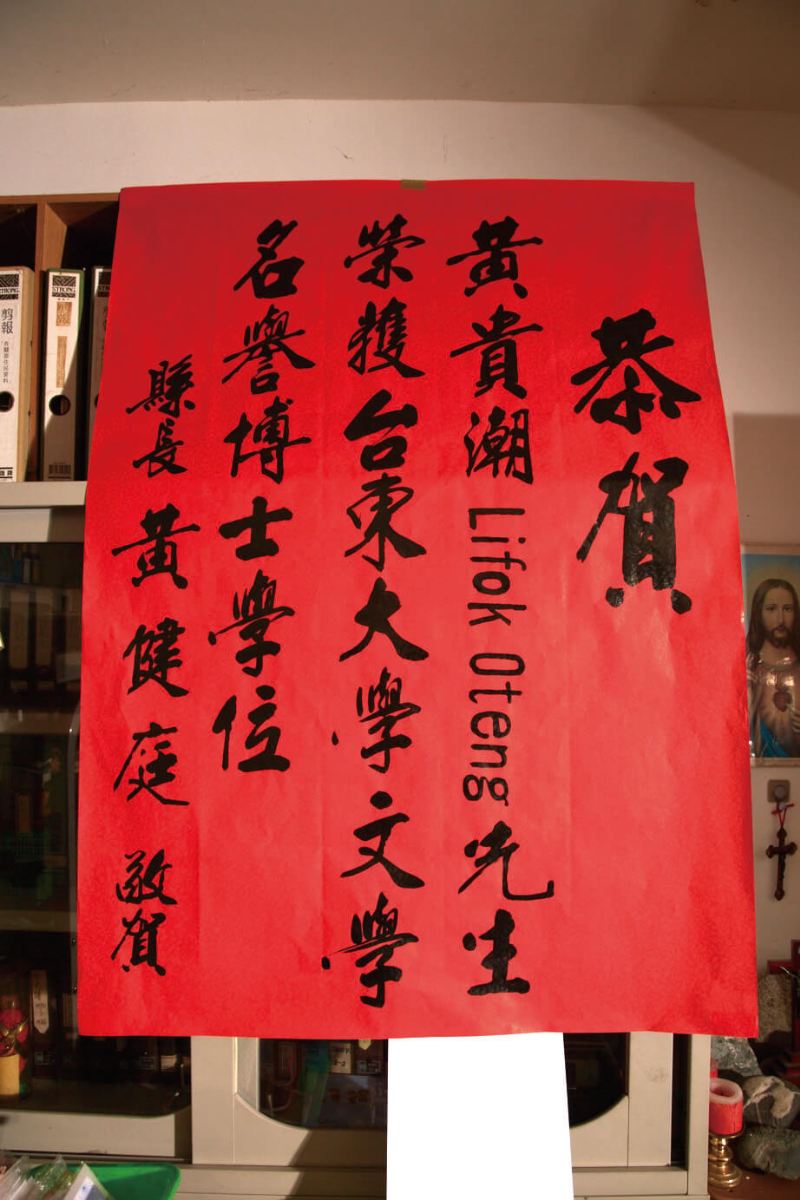

經過了人生大半歲月,即使著作等身,研究不倦,黃貴潮仍很堅持的說:「我只是個讀書人,業餘的民間作家。」他不將自己的著作稱為「研究」,也不將自己視為「學術研究者」。幼年無法繼續升學一事始終是他掛念在心中的遺憾,雖然透過自學與閱讀彌補了豐富的知識,但他在得以持柺杖行走後,仍積極考取同等學歷的檢定與證照,渴望當個「讀書人」是他念茲在茲的心願,也是他始終謙卑的原因。

除了生活日記外,黃貴潮每天都會記錄收支日記。開始寫日記後,他每日必定詳細記錄下當天的收支花費,使他對於數字相當敏感,即使已過了三、四十年,他對於何時離開宜灣部落、何時寫下日記的年月與時間仍然記憶精準,他認為讀書以外最重要的就是算術,算術是知識的一種,也是他藉此將知識的範疇擴展至其他「藝術」、「學術」的開端。

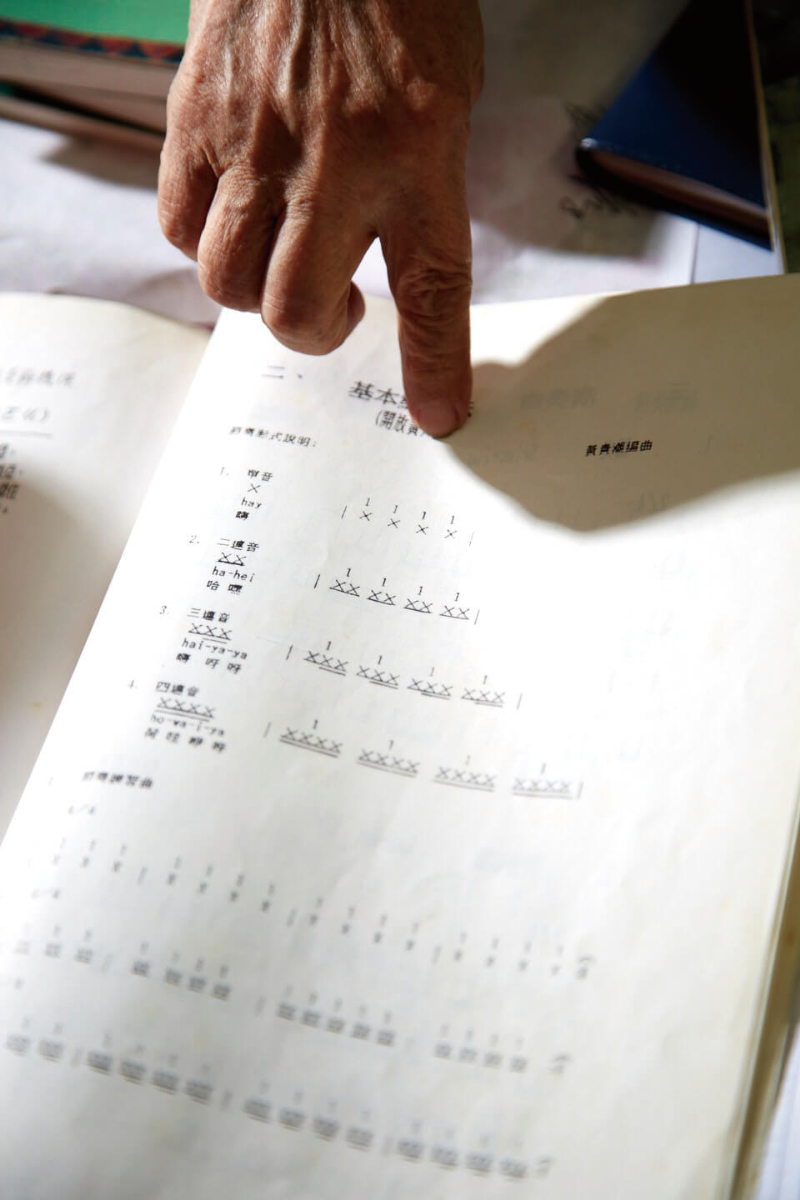

慢行於歲月長河

不同於一般阿美族人循著成長、結婚、生子的生命歷程,黃貴潮因為病痛,使他走上了另一條不同於傳統原住民族的道路。大量書寫與閱讀代替無法行遠的雙腳看到更浩瀚的世界,除了將原住民族的書寫紀錄往前推進了一個世代之外,更突破原住民族在傳統研究上被觀看的「他者」角度,他嫻熟文字,擁有闡述自身文化的話語權,在中研院民族所擔任研究助理,協助劉斌雄所長調查整理阿美族文化的經歷,讓他累積了豐富的田野調查及學術研究知識,陸續發表《宜灣阿美族三個儀式活動記錄》、〈宜灣阿美族的夢占〉、〈宜灣阿美族的傳統Kawas觀念〉等學術論文;後來至交通部觀光局東管處任職時,承續先前扎實的研究經驗,完成了《豐年祭之旅》、《阿美族傳統文化》、《阿美族兒歌之旅》、《阿美族飲食文化之美》等,一本本相關阿美族的著作,是現今學界研究阿美族文化的寶藏。

傳統原住民族沒有文字,音樂、神話、傳說、技藝、祭儀代替文字,並以口傳的方式傳遞原住民族文化,但口傳的方式易散失,且眾說紛紜,文字記錄是將這些豐富的文化保存下來的方式。文字雖非原住民族的傳統,但卻是打開黃貴潮認知這個多采多姿世界的開端,並且更瞭解自己族群文化的契機,他說:「文化沒有好壞之分,藉由文字的記錄比較,深入認識以後才能『發現』文化的底蘊,學習好的文化,才能保存我們的文化及發揚。」

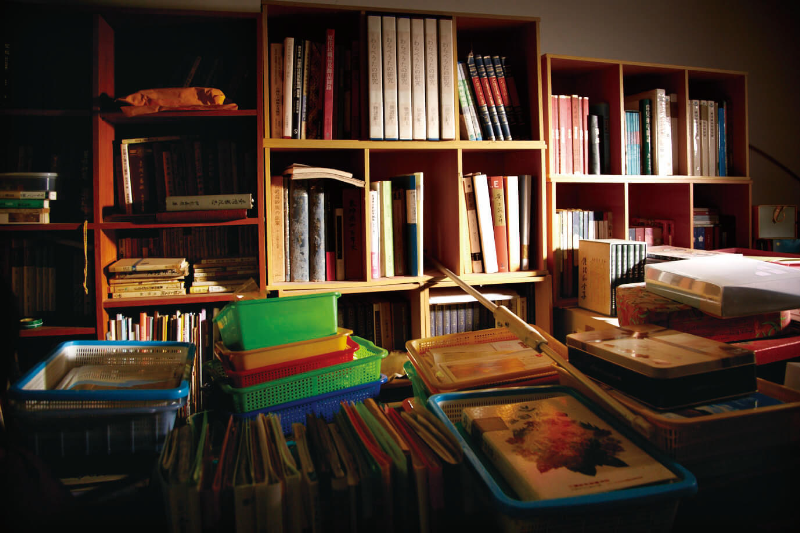

雨後的陽光斜斜地灑進室內,映照在滿屋堆積如山的書上,穿越一地的光影,恍若搭上慢速時光列車,以一下午的時光窺探一位一輩子勤學不倦,以讀書人為志向的阿美族老人的片刻人生。黃貴潮的人生,有病痛與挫折相伴,也有文字與書寫支撐他探索這個世界的熱情,他熱愛生命,持續以筆耕慢行於歲月的長河。

83歲的年齡,他仍然保持每日寫日記、記帳、讀書的習慣,最近預計要出版自己的攝影集,原訂書名叫《黃貴潮的彩虹世界》,但是他眨眨眼,指指張貼在書櫃上去年甫獲得臺東大學「名譽博士」的紅帖,慧黠地笑了:「但這可能要改名了,畢竟我現在是真的讀書人了,是『博士』了嘛!不一樣了。」